一、恶意拖欠的定义与特征

恶意拖欠通常指债务人有能力履行还款义务但故意不履行,其特征包括:

1. 明知有还款能力却不履行还款义务。

2. 故意逃避债务,如转移财产、虚构债务等。

3. 长期不履行还款义务,造成债权人损失。

(恶意拖欠:指债务人在有能力履行还款义务的情况下,故意不履行还款责任。)

二、立案标准与法律依据

根据我国相关法律规定,以下情况可视为恶意拖欠,债权人可以申请立案:

1. 债务人明确表示不履行还款义务。

2. 债务人转移财产,逃避债务。

3. 债务人长期不履行还款义务,经催告后仍不履行。

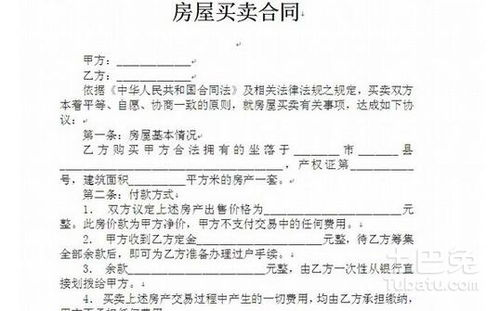

(法律依据:参照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国民事诉讼法》。)

三、立案流程与证据收集

立案流程通常包括:

1. 债权人向法院提交起诉状。

2. 法院审查起诉状及相关证据。

3. 法院决定是否立案。

在立案过程中,债权人需要收集以下证据:

1. 债务合同或协议。

2. 债务人未履行还款义务的证据。

3. 债务人转移财产的证据。

四、法律后果与责任追究

恶意拖欠的法律后果包括:

1. 被判决还款并承担违约责任。

2. 被列入失信被执行人名单。

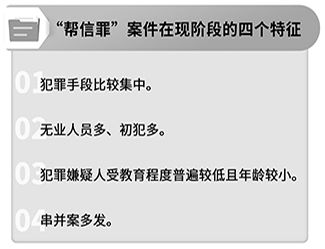

3. 可能面临刑事责任。

(失信被执行人:指被执行人因不履行法律文书确定的义务,被法院列入失信名单。)

五、预防措施与债权保护

为了预防恶意拖欠,债权人在交易中应采取以下措施:

1. 审慎选择交易对象。

2. 明确合同条款,约定还款期限。

3. 妥善保管交易凭证。

4. 及时催收债务,避免过期。

了解恶意拖欠立案标准对于维护自身合法权益至关重要。债权人在面对恶意拖欠时,应积极采取法律手段,保护自己的债权不受侵害。