一、医疗事故鉴定等级划分

医疗事故鉴定等级通常分为一级至四级,其中一级为最严重,四级为最轻微。一级医疗事故又分为甲、乙两个子级。以下是具体的等级划分:

- 一级甲等:造成患者死亡或者重度残疾。

- 一级乙等:造成患者中度残疾或者严重功能障碍。

- 二级甲等:造成患者轻度残疾或者中度功能障碍。

- 二级乙等:造成患者轻度功能障碍。

- 三级甲等:造成患者一般功能障碍。

- 三级乙等:造成患者轻微功能障碍。

- 四级:造成患者轻微损伤。

二、医疗事故赔偿标准

医疗事故赔偿标准根据事故等级和患者受到的损害程度来确定。以下是一些常见的赔偿项目:

- 医疗费:包括治疗费用、康复费用等。

- 误工费:根据患者因事故导致的误工天数计算。

- 护理费:包括住院期间和出院后的护理费用。

- 营养费:根据患者的身体状况和恢复需要计算。

- 残疾赔偿金:根据医疗事故鉴定等级和患者残疾程度计算。

- 死亡赔偿金:包括丧葬费、死者生前抚养人的抚养费等。

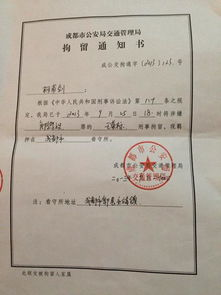

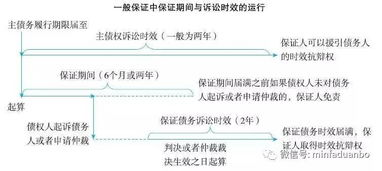

三、医疗事故鉴定流程

医疗事故鉴定流程通常包括以下几个步骤:事故报告、初步调查、医疗事故鉴定委员会鉴定、鉴定结论公布、赔偿协商或诉讼。

在鉴定过程中,专家会根据患者的病历资料、医疗行为、损害后果等因素,综合判断医疗行为是否存在过错,以及过错与损害后果之间的因果关系。

四、医疗事故法律依据

医疗事故的处理依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国侵权责任法》等相关法律法规。这些法律法规为医疗事故鉴定和赔偿提供了法律依据和操作指导。

在实际操作中,患者及其家属应当充分了解法律法规,合理维护自身合法权益。

五、医疗事故预防措施

医疗事故预防是医疗机构和医务人员的重要任务。以下是预防医疗事故的一些措施:

- 加强医疗质量管理,提高医疗服务水平。

- 加强医务人员培训,提高医疗风险意识。

- 建立健全医疗事故处理机制,及时化解医疗纠纷。

- 加强医患沟通,提高患者满意度。

医疗事故鉴定等级及赔偿标准是医患双方关注的焦点。通过了解相关法律法规和操作流程,患者及其家属可以更好地维护自身权益,同时医疗机构和医务人员也应当加强自我管理和风险防范,以减少医疗事故的发生。