一、工龄的定义与重要性

工龄(又称工作年限)是指员工在某个单位连续或累计工作的时间长度。工龄对于员工的福利待遇有着直接影响,如养老保险、医疗保险、带薪年假等。因此,正确计算工龄在解除劳动合同前显得尤为重要。

二、解除劳动合同前的工龄计算规定

根据中国现行的劳动法律法规,解除劳动合同前的工龄一般分为两种情况:连续工龄和累计工龄。连续工龄是指员工在同一单位连续工作的时间,而累计工龄则是指员工在不同单位累计工作的时间。

在解除劳动合同的情况下,员工的工龄通常按照以下原则计算:如果员工因单位原因解除劳动合同,其工龄应连续计算;如果员工因个人原因解除劳动合同,其工龄可能会受到一定影响。

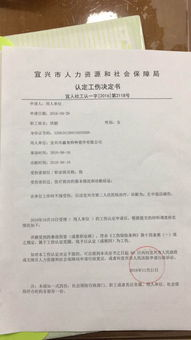

三、特殊情况下的工龄计算

在某些特殊情况下,如员工因伤病、女员工哺乳期等,解除劳动合同前的工龄计算会有所不同。这些情况下,员工的工龄通常按照相关法律规定进行保护,确保其权益不受损害。

四、工龄计算的实践操作

在实际操作中,工龄计算需要依据员工的劳动合同、工资发放记录等材料进行。企业和员工应当共同维护这些材料,确保工龄计算的准确性。

五、解除劳动合同后工龄的延续

解除劳动合同后,员工的工龄在其重新就业时通常会得到延续。这意味着,员工在新单位工作的时间可以与原单位的工作时间累计计算,从而保障员工的合法权益。

解除劳动合同前的工龄计算是一个涉及员工福利待遇的重要问题。员工和企业都应充分了解相关法律法规,确保工龄计算的准确性和公平性。