一、撤诉的基本概念与条件

撤诉是指原告在诉讼过程中,主动向法院提出放弃诉讼请求的行为。撤诉需要满足以下条件:原告必须是诉讼当事人,撤诉应当是原告的真实意愿,且不违反法律规定。在民事诉讼中,原告可以在判决前随时提出撤诉申请。

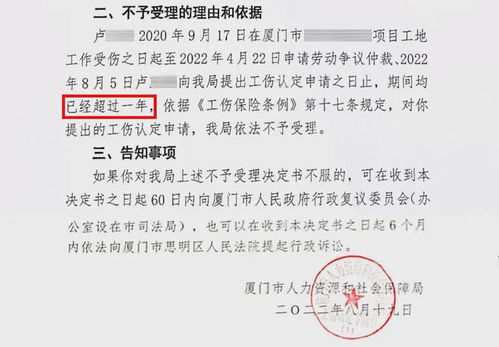

二、撤诉的时间限制

根据我国《民事诉讼法》的规定,原告可以在判决宣告前提出撤诉申请。具体原告可以在开庭前、庭审过程中甚至在宣判前提出撤诉。但是,一旦法院宣布判决,原告就失去了撤诉的权利。

三、撤诉的程序

原告提出撤诉申请时,需要向法院提交书面的撤诉申请。法院在收到撤诉申请后,会进行审查。如果撤诉符合法律规定,法院将裁定准许撤诉。如果撤诉不符合法律规定,法院将裁定不予准许。

四、撤诉的法律后果

撤诉后,原告的诉讼请求被视为从未提出。但是,撤诉并不影响原告在符合条件的情况下重新提起诉讼。撤诉可能会导致原告承担一定的诉讼费用。

五、撤诉与调解、和解的区别

撤诉与调解、和解都是解决纠纷的方式,但三者有明显的区别。调解是指法院在双方当事人自愿的基础上,通过调解员的协调,帮助双方达成协议。和解则是双方当事人在没有第三方介入的情况下,自行达成协议。而撤诉是原告单方面的行为,不涉及双方当事人的协商。

离开庭前多久可以撤诉,主要取决于原告的意愿和法律规定。了解撤诉的条件、时间限制和程序,对于原告来说至关重要。在处理撤诉问题时,应当遵循法律程序,确保合法权益得到维护。