一、伪造公章的法律性质

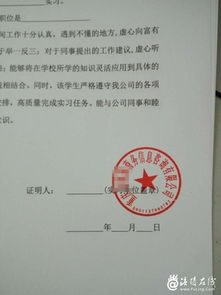

伪造公章(伪造公司、企业、事业单位、人民团体公章),是指未经授权,非法制造、仿造公章的行为。这种行为侵犯了公章的权威性和合法性,可能导致一系列违法犯罪活动,因此被法律所禁止。

二、立案标准的误解

有些人可能认为,只有伪造公章数量达到三个以上才会被立案追究刑事责任,这种理解是错误的。实际上,伪造公章的行为本身就是犯罪,无论数量多少,都可能构成犯罪。

三、伪造公章的立案依据

根据我国《刑法》的相关规定,伪造公章的行为,一旦查实,即构成犯罪。具体的立案依据包括但不限于以下几点:

1. 伪造公章的事实清楚。

2. 伪造公章的行为具有社会危害性。

3. 行为人具备刑事责任能力。

四、伪造公章的法律后果

伪造公章的行为,根据情节的严重程度,可能会面临以下法律后果:

1. 刑事责任:根据《刑法》的规定,伪造公章的行为,可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

2. 行政责任:在刑事责任之外,还可能面临行政处罚,如罚款、没收非法所得等。

五、预防伪造公章的重要性

为了维护社会秩序和公共安全,企业、个人都应当增强法律意识,加强公章管理,防止公章被非法伪造和滥用。

伪造公章并不是以数量作为立案的唯一标准,任何伪造公章的行为都有可能被追究刑事责任。社会各界应共同关注这一问题,加强防范,共同维护法律的严肃性和权威性。