劳动法效力等级怎么划分

一、劳动法效力等级怎么划分

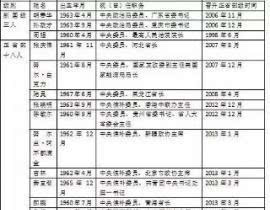

劳动法效力等级可依据立法机关、制定程序等因素划分,具体如下:

1.宪法:具有最高法律效力,是劳动法的立法基础和依据。宪法中关于劳动方面的规定,如公民有劳动的权利和义务等,是劳动法体系的根本准则,任何劳动法律法规都不得与之相抵触。

2.劳动法律:由全国人民代表大会及其常务委员会制定,效力仅次于宪法。例如《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》,全面规范劳动领域基本问题,为劳动法律关系的调整提供基本框架和准则。

3.劳动行政法规:由国务院制定,效力低于劳动法律。像《工伤保险条例》《职工带薪年休假条例》,进一步细化和落实劳动法律规定,针对特定劳动问题作出具体规定。

4.地方性劳动法规:由省、自治区、直辖市以及设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定,在本行政区域内有效,效力低于劳动行政法规。它结合当地实际情况,对劳动法律、行政法规进行补充和细化。

5.劳动规章:包括部门规章和地方政府规章。部门规章由国务院各部委制定,地方政府规章由省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府制定,在各自权限范围内施行,效力低于地方性劳动法规。

二、劳动法怎么规定婚假天数

劳动法并未明确规定婚假天数。不过,《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的通知》规定,国营企业职工本人结婚,可给予1-3天婚假。

在实际执行中,各地对婚假有不同规定。部分省份直接按照国家规定执行,婚假为3天;有些地方会在此基础上增加婚假天数。比如,有的省份婚假天数在10-30天不等。增加婚假天数的目的通常是鼓励晚婚、促进人口均衡发展等。

职工在申请婚假时,一般应按照所在单位的规章制度进行,提前向单位提出申请,并提供结婚证明等相关材料。单位应依法保障职工的婚假权益,在职工休婚假期间,工资待遇应正常发放,不得克扣或降低。若职工与单位就婚假天数、工资待遇等问题发生争议,可通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。

三、劳动法旷工迟到怎么处理

处理劳动法中的旷工迟到问题,需依据法律规定和企业规章制度。

从法律层面看,《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》赋予用人单位依法制定规章制度的权利,以规范员工行为。若旷工迟到严重违反用人单位规章制度,单位可解除劳动合同,且无需支付经济补偿。

在企业操作方面,首先要有明确合法的规章制度。制度应明确旷工迟到的定义、认定标准和相应处理措施,制定过程需经民主程序,向员工公示或告知。

处理时,可按不同情形分档处理。对于偶尔迟到,可采取批评教育、警告、扣减一定绩效工资等方式;旷工半天或一天,除扣发相应工资外,可给予书面警告;旷工天数较多、情节严重的,可直接解除劳动合同。

但企业处理要遵循合理性原则。如员工因不可抗力因素导致迟到,应区别对待,不能一概而论。同时,企业解除劳动合同要遵循法定程序,避免劳动纠纷。

以上是关于劳动法效力等级怎么划分的相关回答,若对问题还有疑问,可快速咨询律师,华律精选优质律师,三重认证保护,请放心咨询。