一、合同期内员工离职的法律规定

根据《中华人民共和国劳动合同法》,员工在合同期内离职,是否需要赔偿,主要看是否符合以下几种情况:

1. 员工严重违反用人单位的规章制度;

2. 员工严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害;

3. 员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正;

4. 因员工原因导致劳动合同无效。

二、员工主动离职的赔偿情况

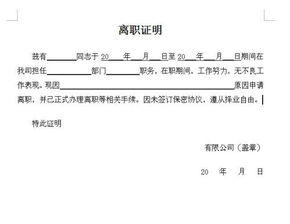

如果员工在合同期内主动离职,而没有上述违法情况,通常不需要赔偿。但是,如果员工违反合同中的保密协议、竞业限制等条款,可能需要承担相应的违约责任。

,如果合同中明确规定了违约金条款,员工离职时可能需要支付一定数额的违约金。

三、员工被动离职的赔偿情况

如果员工因用人单位的原因被迫离职,如未按合同约定支付工资、未提供劳动条件等,员工不仅可以要求赔偿,还有权要求用人单位支付经济补偿。

在这种情况下,员工可以依法向劳动仲裁机构提起仲裁,维护自己的合法权益。

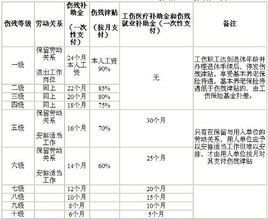

四、离职赔偿的计算方法

离职赔偿的计算方法通常根据员工的工作年限和工资水平来确定。根据《劳动合同法》,经济补偿的计算公式为:经济补偿金 = 工作年限 × 月工资。

需要注意的是,这里的月工资是指员工解除或终止劳动合同前十二个月的平均工资。

五、离职后的竞业限制

在合同中,如果包含竞业限制条款,员工离职后需要遵守相关约定。违反竞业限制的员工可能需要承担违约责任,包括支付违约金。

竞业限制的期限通常不超过两年,且用人单位需要支付员工竞业限制期间的补偿。

员工合同期内离职是否需要赔偿,需要根据具体情况和相关法律规定来判断。在处理离职问题时,双方应充分沟通,依法依规操作,确保各自权益不受侵害。