一、合同欺诈的认定

买卖合同中的欺诈行为通常指一方故意隐瞒事实或提供虚假信息,诱导对方作出意思表示。在法律上,合同欺诈的认定需要满足以下条件:欺诈行为的存在、欺诈故意、欺诈行为与合同成立之间的因果关系。当这些条件都满足时,合同可能被认定为无效。

二、无效合同的法律后果

如果买卖合同因欺诈被认定为无效,那么合同自始无效,当事人之间的权利义务关系恢复原状。已交付的财物应当返还,无法返还的应折价补偿。欺诈方还可能承担缔约过失责任,甚至刑事责任。

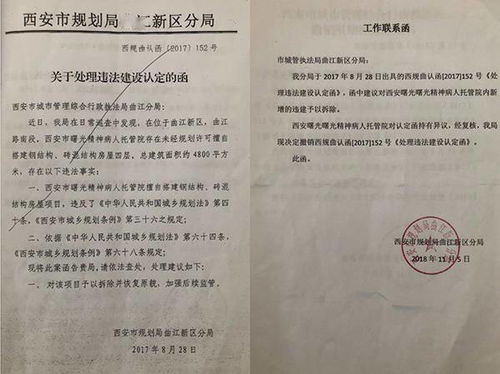

三、被骗方的权利救济

被骗方有多种途径进行权利救济,包括但不限于:请求人民法院或者仲裁机构撤销合同、请求返还已支付的对价、要求赔偿损失。在选择救济途径时,被骗方应当考虑自身的实际情况和利益最大化。

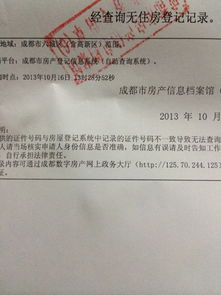

四、预防合同欺诈的措施

为避免陷入合同欺诈的困境,当事人应当在签订买卖合同前进行充分的尽职调查,包括但不限于:验证对方的主体资格、信誉状况、合同条款的合法性等。可以通过设立履约保证金、担保等方式降低风险。

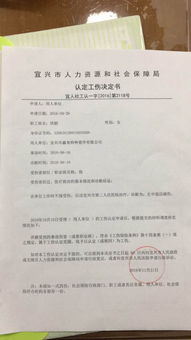

五、案例分析

以下是一个典型的被骗买卖合同案例分析。甲乙双方签订了一份买卖合同,乙方在合同中故意隐瞒了产品存在的质量问题。甲方在履行合同过程中发现了问题,诉至法院。法院经审理认定乙方存在欺诈行为,判决合同无效,乙方返还甲方已支付的货款并赔偿损失。

六、法律咨询建议

在面对买卖合同欺诈的情况时,当事人应当及时寻求专业法律人士的帮助,了解自身的权利和义务,选择合适的法律救济途径。专业的法律咨询可以为您提供更有针对性的解决方案。

被骗的买卖合同在法律上可能被认定为无效。了解合同欺诈的认定标准、无效合同的法律后果以及被骗方的权利救济途径,对于维护自身合法权益至关重要。