一、主观方面的构成

构成掩隐罪的主观方面需要具备故意性,即行为人明知他人有犯罪行为,仍然为其提供帮助,以逃避法律的制裁。故意性是掩隐罪的核心要素之一。

二、客观方面的构成

客观方面,掩隐罪的行为表现为提供隐藏处所、财物或者其他便利条件。这些行为可以是直接帮助,也可以是间接帮助,关键是帮助行为使得犯罪分子能够逃避法律的追究。

三、法律依据与典型案例

根据我国《刑法》第310条的规定,窝藏、包庇犯罪分子的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。以下是一个典型案例:

甲明知乙因故意伤害罪被通缉,仍然为其提供藏身之处,并资助其生活费用。甲的行为构成掩隐罪,最终被法院判处有期徒刑。

四、掩隐罪与相关罪名的区分

在司法实践中,掩隐罪需要与帮助犯罪分子逃避处罚罪、窝藏、转移、收购、代为销售赃物罪等罪名进行区分。关键在于行为人的主观目的和客观行为是否符合掩隐罪的构成要件。

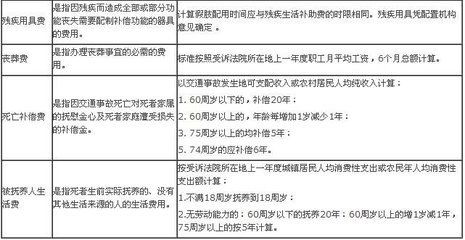

五、掩隐罪的处罚与法律后果

掩隐罪的处罚根据情节轻重有所不同。除了刑事处罚外,犯罪分子还可能面临行政处罚、财产刑等法律后果。掩隐罪的行为还可能影响到行为人的社会信誉和就业机会。

六、预防与法律教育

为预防掩隐罪的发生,应加强法律教育,提高公众的法律意识,明确知道包庇犯罪分子的法律后果。同时,加强执法力度,对犯罪行为进行严厉打击,减少犯罪分子逃避法律制裁的机会。

掩隐罪的构成需要具备主观故意和客观行为两个方面的要素。了解这些要素,有助于我们更好地遵守法律,避免触犯法律,同时也为预防和打击犯罪提供了一定的法律依据。