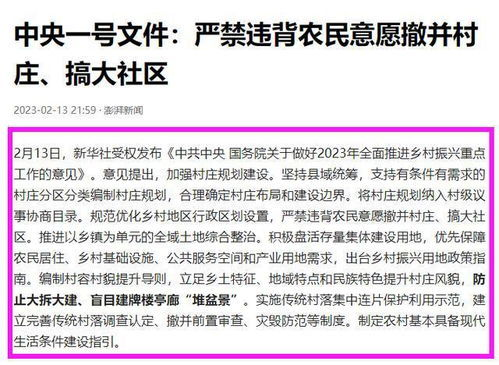

一、法律条文对于公职人员判缓刑的规定

根据我国《刑法》及《公务员法》的相关规定,公职人员犯罪被判处缓刑的,并不必然导致开除公职。但是,如果其犯罪行为严重违反职业道德,造成恶劣社会影响,可以依法给予开除公职的处分。

二、公职人员判缓刑的开除公职实践分析

在实际情况中,开除公职的决定往往需要综合考虑多种因素,如犯罪的性质、情节、影响以及个人的悔罪表现等。对于一些轻微犯罪,且个人悔罪态度好的公职人员,可能不会被开除公职。

三、公职人员缓刑期间的工作安排与监督

对于被判缓刑的公职人员,即使没有被开除公职,其在缓刑期间的工作安排和监督也是非常重要的。相关部门需要对其工作进行适当的调整,并加强监督,确保其不再犯类似错误。

四、公职人员判缓刑后社会影响及伦理考量

公职人员作为社会公仆,其行为不仅受到法律的约束,还受到社会伦理的审视。被判缓刑的公职人员,即使保留公职,其社会形象和信任度也可能受到影响。

五、公职人员判缓刑与开除公职的平衡处理

在处理公职人员判缓刑是否开除公职的问题时,需要平衡法律与伦理的关系,既要依法办事,也要考虑社会效果。对于不同情况,应当作出合理判断。

六、案例分析与启示

通过对一些具体案例的分析,我们可以看到,在处理公职人员判缓刑是否开除公职的问题上,各地各部门的做法不尽相同,这也为我们提供了宝贵的经验和启示。

公职人员判缓刑是否开除公职,是一个复杂而微妙的法律与伦理问题。在实际操作中,需要根据具体情况进行细致的分析和判断,既要遵循法律规定,也要兼顾社会伦理和职业道德,以实现法律效果与社会效果的统一。