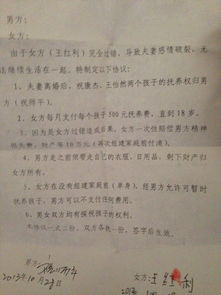

一、资质买卖合同的定义与合法性

资质买卖合同指的是一方将自身的资质(如建筑资质、安全生产许可证等)出售给另一方,而另一方支付相应对价的合同。根据我国相关法律法规,资质的买卖涉及到行政许可和行业规范,因此其合法性受到一定限制。在一般情况下,资质买卖合同是不被认可的,因为它可能违反了相关法律法规,如《建筑法》和《行政许可法》。

二、资质买卖合同的风险分析

即使资质买卖合同在某些情况下可能被视为无效,但在实际操作中仍然存在。这种合同的风险主要包括:资质不符导致的工程安全问题、合同无效导致的法律责任、以及可能涉及的欺诈行为。资质买卖合同还可能引起行政机关的处罚,如吊销资质证书等。

三、资质买卖合同的无效情形

根据我国法律法规,以下几种情形下的资质买卖合同将被视为无效:违反法律法规强制性规定的合同、恶意串通损害他人利益的合同、以及显失公平的合同。在判断资质买卖合同是否有效时,法院会综合考虑合同内容、合同目的以及合同履行情况等因素。

四、资质买卖合同的风险规避

为了避免因资质买卖合同引发的风险,当事人应当采取以下措施:确保合同内容合法合规、明确合同双方的权利义务、加强合同履行过程中的监督与管理、以及及时解除或终止合同。当事人还应当了解相关法律法规,提高法律意识,防范法律风险。

五、资质买卖合同的纠纷处理

在资质买卖合同纠纷中,当事人应当根据合同无效或撤销的情形,采取相应的法律救济措施。这可能包括:要求返还已支付的款项、赔偿损失、解除合同等。在纠纷处理过程中,当事人应当充分了解法律法规,合理维权。

资质买卖合同的有效性存在较大争议。在签订此类合同时,当事人应当充分了解法律法规,谨慎行事,以降低法律风险。同时,加强合同履行过程中的监督与管理,确保合同目的的实现。