一、劳动工资诉讼时效的基本规定

根据我国《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定,劳动工资的诉讼时效一般为1年。这意味着劳动者必须在知道或应当知道其权利受到侵害之日起1年内向劳动仲裁委员会提出仲裁申请或向人民法院提起诉讼,否则将丧失胜诉权。

需要注意的是,这里所说的1年诉讼时效是指从劳动者知道或应当知道权利被侵害之日起开始计算,而不是从侵权行为发生之日起计算。

二、特殊情况下的诉讼时效延长

在某些特殊情况下,劳动工资的诉讼时效可以延长。,劳动者因不可抗力或者其他正当理由不能在诉讼时效期间内提起诉讼的,可以申请延长诉讼时效。如果劳动者在诉讼时效期间内向用人单位主张权利,诉讼时效也会中断,从中断之日起重新计算1年。

需要注意的是,诉讼时效的延长或中断需要劳动者提供相应的证据进行证明。

三、劳动工资诉讼时效的适用范围

劳动工资诉讼时效适用于劳动者与用人单位之间因工资支付发生的争议,包括但不限于拖欠工资、克扣工资、加班工资等。还包括因解除或终止劳动合同而产生的工资支付争议。

在实际操作中,劳动者在提起诉讼时,需要明确诉讼时效的适用范围,以便有针对性地提出证据和主张。

四、如何确保诉讼时效的有效运用

劳动者要确保诉讼时效的有效运用,需要注意以下几点:

1. 及时了解和掌握相关法律法规,了解诉讼时效的具体规定。

2. 在知道或应当知道权利受到侵害时,及时向劳动仲裁委员会提出仲裁申请或向人民法院提起诉讼。

3. 保留与工资支付相关的证据,如工资条、银行流水等,以证明侵权行为的发生。

4. 在诉讼时效期间内,如遇到特殊情况无法及时提起诉讼,要及时申请延长诉讼时效。

五、劳动者维权途径的选择

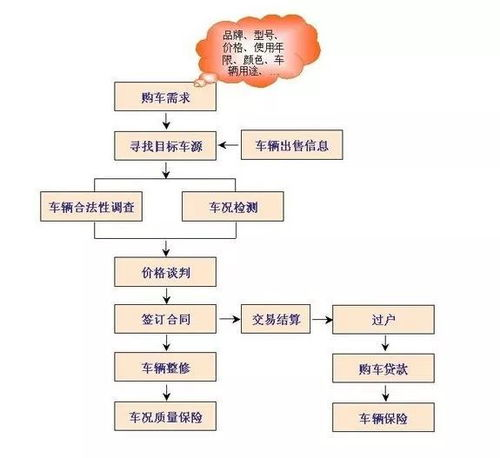

劳动者在面临工资支付争议时,可以选择多种途径进行维权,如协商、调解、仲裁和诉讼等。在选择维权途径时,劳动者需要考虑自身的实际情况和诉讼时效的要求,选择最合适的途径。

,劳动者可以先尝试与用人单位协商解决,协商不成再向劳动仲裁委员会提出仲裁申请。如果仲裁不支持,劳动者还可以向人民法院提起诉讼。

了解劳动工资诉讼时效的规定对于劳动者维权至关重要。劳动者应当及时行动,合理运用法律手段,维护自身的合法权益。