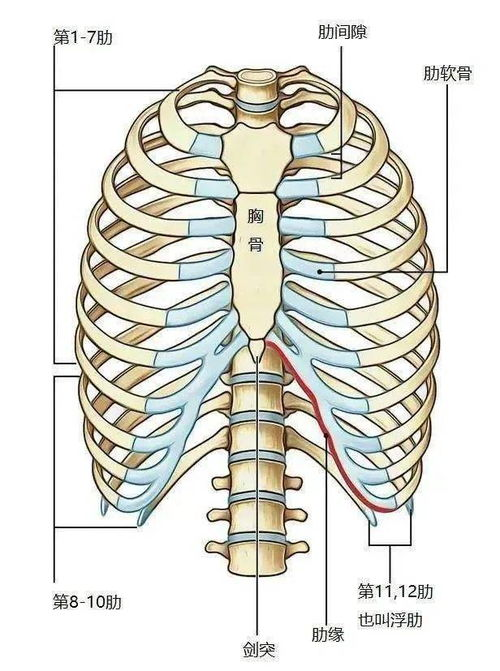

一、伤残等级划分标准简介

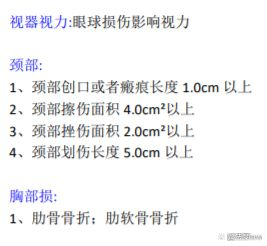

伤残等级是根据人体损伤的程度、功能障碍以及劳动能力丧失的程度,将伤残分为不同等级。我国现行的伤残等级划分标准是《人体损伤程度鉴定标准》,该标准将伤残分为一级至十级,其中一级为最严重的伤残,十级为最轻微的伤残。

二、较高伤残等级的范围分析

通常伤残等级较高是指一级至四级伤残。这是因为,一级至四级伤残的伤者往往存在严重的功能障碍,甚至生活不能自理,需要长期依赖他人照顾。以下是对这四个等级的具体分析:

- 一级伤残:伤者生活不能自理,需要全天候有人照料。

- 二级伤残:伤者生活大部分不能自理,需要经常有人照料。

- 三级伤残:伤者生活部分不能自理,需要偶尔有人照料。

- 四级伤残:伤者生活基本能够自理,但存在明显的功能障碍。

三、伤残等级的鉴定流程

伤残等级的鉴定需要由专业的鉴定机构进行,伤者需提供相关病历资料,经过专家的评估和鉴定,最终确定伤残等级。鉴定流程通常包括伤情评估、功能障碍评定、劳动能力丧失程度评定等环节。

四、伤残赔偿与保障措施

根据伤残等级的不同,伤者可以获得相应的赔偿和保障措施。这些措施包括但不限于医疗赔偿、误工赔偿、护理费、残疾用具费等。同时,伤者还可以享受相应的社会保障,如残疾人福利、就业安置等。

五、如何提高伤残等级的认定准确性

为了提高伤残等级的认定准确性,伤者应当积极配合鉴定机构的工作,提供真实、完整的病历资料。同时,可以寻求专业律师的帮助,确保合法权益得到充分保障。

伤残等级较高通常指一级至四级伤残,这些伤残等级的伤者往往存在较为严重的功能障碍,需要得到社会的关注和帮助。了解伤残等级的划分标准,有助于我们更好地理解伤者的处境,为其提供相应的支持和保障。