在现实生活中,有时个人或单位可能因为各种原因需要自愿放弃产权。关于这一问题,许多人会问:自愿放弃产权需要公证吗?本文将围绕这一疑问展开讨论。

一、自愿放弃产权的定义

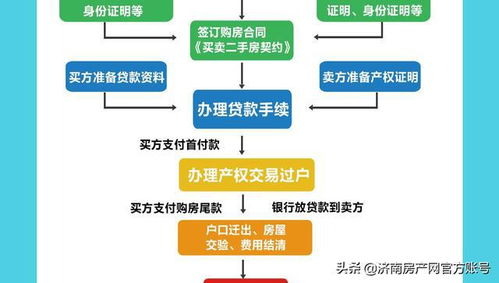

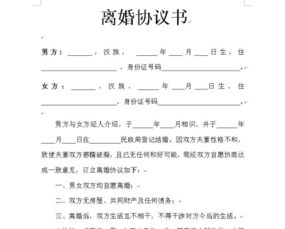

自愿放弃产权,指的是产权所有者出于自身意愿,主动放弃对某一财产的所有权。这种情况通常发生在赠与、继承、转让等财产权益变动过程中。

二、公证的作用

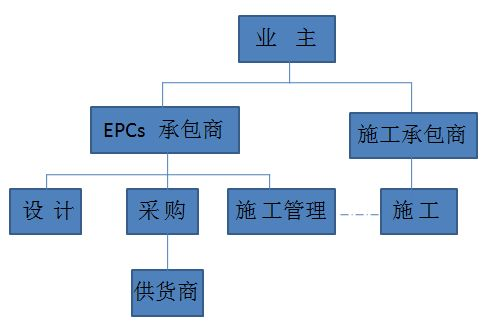

公证是一种法律行为,通过公证机关对法律行为、法律事实或者法律文书进行证明,以确保其合法性、有效性和真实性。公证在维护当事人权益、预防纠纷、促进社会和谐等方面具有重要作用。

三、自愿放弃产权公证的必要性

- 法律依据

- 避免纠纷

- 提高公信力

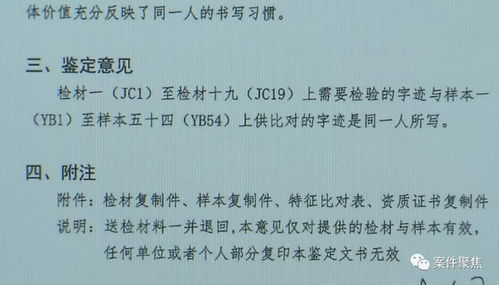

根据我国《民法典》等相关法律规定,自愿放弃产权需要进行公证。公证可以确保放弃产权的行为符合法律规定,具有法律效力。

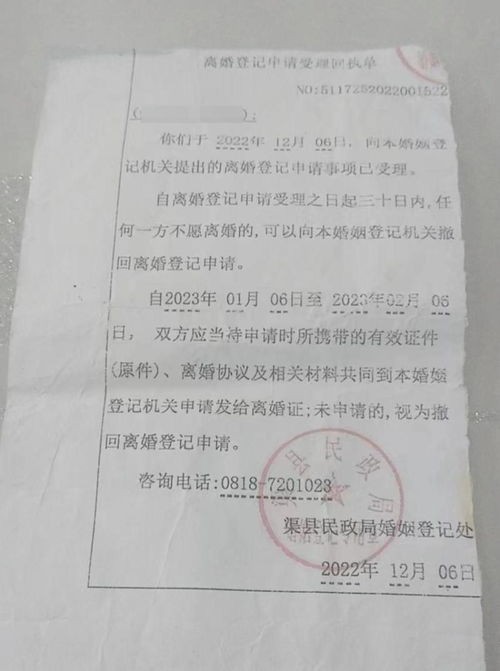

公证可以避免因放弃产权引起的纠纷。在公证过程中,公证机关会对放弃产权的行为进行严格审查,确保其符合法律要求,从而减少不必要的争议。

公证具有很高的公信力,经过公证的放弃产权行为更容易得到社会认可,有利于维护当事人权益。

四、结论

自愿放弃产权需要进行公证。公证不仅可以确保放弃产权行为的合法性、有效性和真实性,还可以避免纠纷、提高公信力。在处理自愿放弃产权事宜时,当事人应当遵循法律规定,及时申请公证。

本文对自愿放弃产权公证的必要性进行了详细解析,希望对您有所帮助。