一、10级伤残的定义与判定依据

10级伤残是指因事故或者疾病导致的身体功能部分丧失,影响日常生活能力,但尚能从事一般性工作的一种伤残等级。判定10级伤残的主要依据包括医学检查、病历资料、功能障碍程度等。以下是具体的判定标准:

- 功能障碍程度较轻,不影响基本生活自理能力。

- 工作能力部分受限,但可从事一般性工作。

- 心理障碍不明显或较轻。

二、10级伤残判定流程与注意事项

10级伤残的判定流程通常包括以下几个步骤:由医疗机构进行初步诊断,并出具相关证明。由劳动能力鉴定委员会进行鉴定,并出具伤残等级证书。在此过程中,以下注意事项需关注:

- 提供完整的病历资料,包括诊断书、检查报告等。

- 保持与医疗机构的沟通,了解鉴定进展。

- 遵循鉴定程序,确保鉴定结果的公正性。

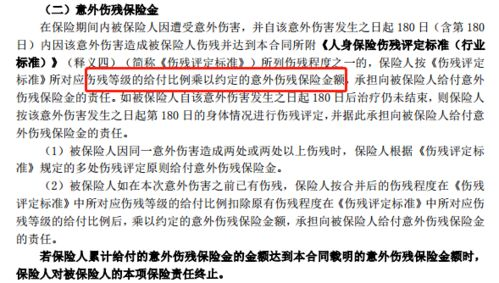

三、10级伤残的法律权益与补偿标准

根据我国相关法律法规,10级伤残者享有一定的法律权益,包括:

- 获得相应的工伤赔偿或交通事故赔偿。

- 享有就业保障,不能因伤残被解除劳动合同。

- 获得社会保障,如医疗保险、失业保险等。

补偿标准方面,根据伤残等级和具体情况,赔偿金额会有所不同。

四、10级伤残案例分析

以下是一个关于10级伤残的案例分析:某工人在工作中不慎受伤,导致手指部分断裂。经过医疗机构诊断,被判定为10级伤残。在劳动能力鉴定委员会的鉴定下,该工人获得了相应的赔偿,并保留了工作职位。

五、10级伤残预防与康复建议

预防10级伤残的发生,关键在于加强安全意识,做好个人防护。以下是一些建议:

- 遵守安全操作规程,确保作业环境安全。

- 定期进行健康检查,及时发现并治疗潜在疾病。

- 加强体育锻炼,提高身体机能。

对于已经发生10级伤残的患者,康复治疗同样重要。建议在医生指导下进行康复训练,逐步恢复身体功能。

了解10级伤残判定标准对于维护自身合法权益至关重要。通过本文的详细介绍,希望读者能够对10级伤残的定义、判定流程、法律权益和预防康复等方面有更深入的了解,为自己和他人的权益保护提供参考。