陕西延安宝塔区法院村部审理遗产继承案以法治修复亲情

张某甲与张某乙是一对亲兄弟。2016年,老人离世后,村里光伏发电项目需要征收老人生前承包的土地,两兄弟关于承包地继承权及征地款分配起了纠纷。弟弟张某乙认为,哥哥在土地承包责任制实施前就分家了,父亲承包的土地应该由自己继承;但哥哥张某甲提出,自己也承担了部分赡养义务,且平整土地自己垫付了部分资金,应按“贡献大小”多分。双方争执不下,甚至因言语冲突大打出手,经村委会、镇政府、亲属多次调解无果,最终对簿公堂。

“这钱分不明白,这兄弟情也没了!”案件受理后,承办法官了解到,兄弟俩的矛盾不仅涉及经济利益,更夹杂着多年积压的情感隔阂——张某乙认为“哥哥很早就分家了,父亲名下承包的土地没有哥哥的份额,且哥哥没有尽心赡养老人,哥哥没有权利继承。”张某甲则委屈:“付出这么多却得不到理解,自己必须拿回自己应得的那一份。”考虑到双方是血浓于水的亲人,且案件在村里影响较大,法庭决定将审判庭“搬”到村上,以“巡回审判+现场调解”的方式,既方便群众参与,又通过“审理一案”达到“教育一片”的效果。

7月2日上午10时,村党员活动室内坐满了闻讯赶来的村民。庭审开始前,法官给双方当事人嘱咐道:“你们都是亲兄弟,今天把理说开了,日子还得好好过。”庭审中,法官围绕争议焦点——承包地的性质(是否属于遗产)、赡养义务的履行程度等情况,逐一展开调查。针对兄弟俩“各执一词”的证据,法官调取了村委会保存的承包地登记档案、走访了村民。

针对双方的核心矛盾,法官结合民法典的相关规定释法明理,也直言不讳地说:“兄弟间的情分比钱更金贵。要是为了这点钱伤了和气,以后孩子见面都尴尬,图个啥?”经过近4个小时的举证、质证和释法,双方的对立情绪逐渐消解。法官趁热打铁,再次组织双方进行调解。经过反复沟通劝解,在法官、陪审员和村民的见证下,兄弟俩签署了调解协议。

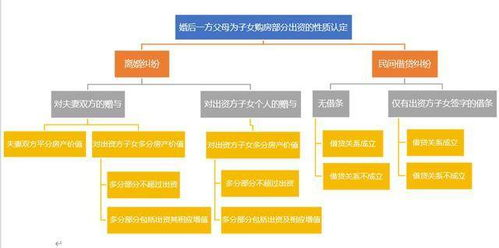

庭审结束后,法庭以“板凳课堂”形式开展以案释法。以“农村常见的‘嫁出去的女儿不能分遗产’‘长子必须多分’等观念都不对!”为切入点,法官结合本案,向村民讲解了继承权的平等原则、赡养义务与遗产分配的关系,并发放民法典宣传册50余份。